黄金如缕,互鉴为桥。

各种斯文是宇宙的实践,每一种斯文齐是好意思的结晶。行动斯文的载体和纽带,金器在数千年的出产、加工、使用和传播中,成为中中斯文多元一体和中外斯文交流互鉴的见证。

位于北京修起门外大街16号的齐门博物馆,正在举办“黄金缕——香港故宫文化博物馆藏古代金器展”。170余件(套)金器妍丽生辉,向不雅众展现中中斯文在兼容并包中散逸的私有魔力。

商周时代至汉代,华夏贵族渐渐袭取黄金饰品。黄金成为华夏文化与草原文化之间庸俗互动的物资纽带。

这件璜形项饰正面刻两只“巨鸟”,鸟头在项饰两头,鸟的眼睛处和项饰中央镶嵌绿松石,绿松石镶嵌预留凹槽中,而非通过包镶与器物相接,反应出原土黄金工艺受到了来自欧亚草原的影响。

这件摩羯东说念主物金索坠饰由锁扣、锁链及坠子构成,坠子以金钉固定。坠子正中为东说念主形,额间开孔,形如“天眼”。东说念主物大肚前挺,双手握抱摩羯鱼尾。两鱼张口,吞含傍边链索。东说念主物下方设一活结,贯串十字花形坠饰,镶嵌红、蓝、绿三种对峙。巨匠先容,此摩羯东说念主物纹形象可见于更早的贵霜帝国饰物,是文化交流与传播的天真例证。

在唐代,黄金工艺在与吐蕃等文化的交流中进一步丰富。金器成为唐蕃往来中的进犯绪言。吐蕃集聚了来自华夏、南亚、中亚、西亚等地的多元文化,造成独具特质的金器作风;唐代金饰则展现出多元文化颐养的丽都风范。

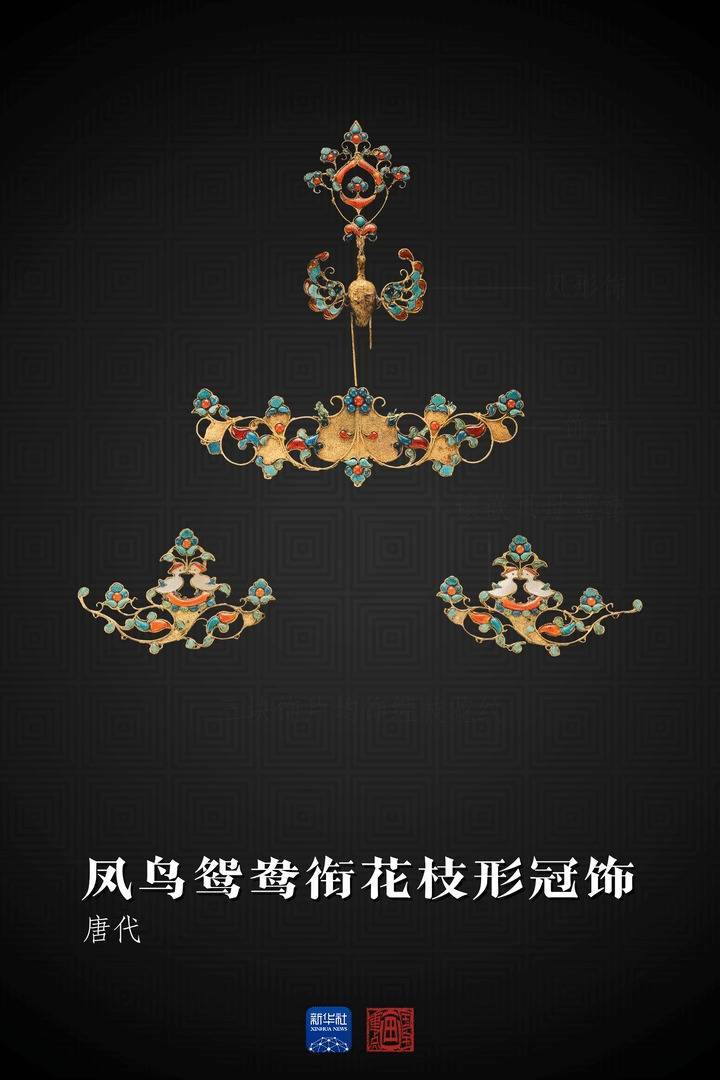

这件凤鸟鸳鸯衔花枝形冠饰由凤形饰和三块饰片构成,原为附于冠上的遮挡。凤鸟身段以两块锤揲金片合成,翅膀和尾部则以镂空金片制成,缀以绿松石、红玛瑙、青蓝琉璃等。其余饰片均饰缠枝斑纹,遮挡手法与凤鸟疏导。

这件骑射武士形饰牌为吐蕃文物,造型英武,动感充足。骑者装璜为吐蕃作风,缠头巾,头巾下垂双辫随风遨游,双目圆瞪,络腮胡浓密,双手拉弓欲射;孑然紧身三角形大翻领长袍,腰系带,其上垂挂箭囊,后露刀柄。饰牌后头残存带黑漆皮的薄木片,以金钉定缀在通盘,臆想原为木质器皿上的遮挡。其作风可追念至萨珊王朝金银器上的君主狩猎图像。

吐蕃贵族使用的不少陪葬明器也由黄金和其他珍爱材料制成。这件嵌对峙覆面各部件后头均有小钉,可固定于某种材质的附着物之上,再制成覆面置于死者面部。

辽、宋、元、明时代,金器在传承中发展、在发展中变革,草原文化与华夏传统的渐渐颐养,促进了金饰作风渐渐趋向兼并。

这对凤簪造型与辽代凤簪相通,却以华夏流行的工艺制作,充分反应此时代南北饰物作风渐趋颐养的历史趋势。

从锤揲、浇铸到较复杂的鎏金、金珠与对峙镶嵌,展览回溯金器工艺本领的发展,让不雅众晓悟古代工匠的忠良与武艺。

和羹之好意思,在于合异。

黄金,承载着一段超越时空的斯文交流史。如今,京港两地联袂,使其成为斯文因交流而多彩、因互鉴而丰富的天真印证。

筹划:胡国香

记者:罗鑫

海报:王宇轩

统筹:王宇轩

学术援救:齐门博物馆副掂量馆员 赵婧九玩游戏中心官网